小鳞胸鹪鹛

Pygmy Cupwing Pnoepyga pusilla

小鳞胸鹪鹛(英文名:Pygmy Cupwing,学名:Pnoepyga pusilla),是雀形目鳞胸鹪鹛科鳞胸鹪鹛属的鸟类。俗名: 小鹪鹛、小鳞鹪鹛,该鸟体型小巧,几乎无尾,外形类似老鼠,活跃于山林间的稠密灌木丛与竹林树根间。分布范围广泛,自尼泊尔延伸至中南半岛,南至印度尼西亚,台湾岛,中国大陆的云南、四川、广西、福建以及陕西北部。模式产地位于尼泊尔。

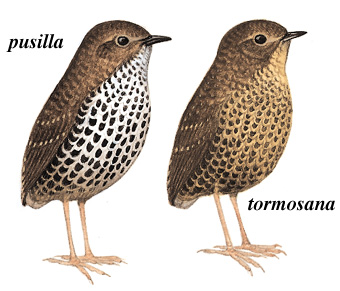

外形特征:小鳞胸鹪鹛体长约7.5至9厘米,体重约11至15克。背部橄榄色,腹部具白色鳞状斑纹;存在两种形态:指名亚种为"白鳞"形态,头部至臀部灰橄榄棕色,上翼较暗,肩羽、翼覆羽和三级飞羽有淡色亚端斑;头侧灰橄榄棕色,耳羽有模糊的淡色轴纹;下巴和喉咙偏白,带有窄的灰棕色鳞纹,胸部和腹部偏白,每根羽毛中心呈灰棕色人字形,边缘灰棕色(形成强烈鳞片效果),两胁橄榄棕色带淡橄榄鳞纹;"赭腹"形态背部橄榄棕色,每根羽毛有赭色滴点,腹部的白色被赭色取代。眼睛深棕色或棕色,喙黑色,下部较浅,腿浅暗棕色。幼鸟上体较单一,仅大翼覆羽和三级飞羽末端有暖棕色,下体亦单一,喉部和腹部白色渐变为胸部和两胁的深灰色。亚种annamensis比指名亚种为暗,头侧较黄,下体鳞纹更黑;harterti与前者相似,但头侧更暗;lepida上体更红棕色,头侧锈黄,胸部和两胁鳞纹边缘锈黄;rufa与后者相似,但头侧更暗,胸部和两胁鳞纹边缘不那么锈色;everetti上体黑褐,比其他亚种更暗,下体缺乏前一亚种个体普遍显示的黄晕,两胁羽毛中心更重、更深;timorensis与前两个亚种相似,但更暗淡,更苍白,鳞纹显著减少,头侧黄灰色。

鸣叫特征:小鳞胸鹪鹛的叫声独特,发出高音的、间隔分明的尖锐哨声,如“ti—ti—tu”,持续约4秒,每隔3至5秒重复一次,有时最后两个音符间距更短。在印度次大陆,有时只发出一系列下降的“tseeeet”音符。叫声为重复的尖锐响亮的嘶嘶声“tchit”或“chit”。

生活习性:小鳞胸鹪鹛栖息于常绿阔叶林的地面和下层,茂密植被覆盖的森林峡谷,苔藓覆盖的巨石,倒下的原木,密集的蕨类植物生长,以及丰饶的苔藓。在弗洛雷斯岛上,栖息于山区森林、Eupatrium灌木丛,偶尔出现在路边再生林和高大的次生林;在帝汶岛,栖息于大型岩石露头周围。在不丹,主要栖息于海拔1500至2000米的温暖阔叶林。通常在海拔200至3050米之间发现;在印度次大陆海拔1000至2850米,局部可达3050米,冬季低至200米;在中国海拔520至2800米;在东南亚海拔180至2565米,繁殖高度在750米以上;在苏门答腊海拔900至3000米;在爪哇海拔1300至3000米;在弗洛雷斯海拔900至1900米;在帝汶海拔1800至2000米。其栖息地海拔低于相似的鳞胸鹪鹛。

生长繁殖:繁殖季节在喜马拉雅山脉以北地区为3月至9月,主要鸣唱期在不丹为3月中旬至4月底,但有记录到7月末和9月的幼鸟;在东南亚为11月至8月,爪哇为7月至5月,苏门答腊为11月至12月。巢由两性共建,要么是小型的苔藓球,由根须、树皮碎片和叶片骨架构成,要么是由长条的鲜绿色苔藓制成的嵌入式结构,内部紧密编织形成小杯状,都衬有黑色或其他根须和纤维;放置在悬挂于树干、垂直岩石、倒木、步道旁的河岸或翻转的树根上的苔藓、兰花、蕨类或藤蔓中,通常距离地面0.5至2米(偶尔高达6米)。窝卵数2至6枚(在缅甸通常为3至5枚,在中国为4至6枚,在马来半岛和爪哇为两枚),蛋壳白色,偶尔可见一两个微弱的斑点。在苏门答腊记录到靠近巢穴进行断翅干扰展示的行为。

区别辨识:与非常相似的鳞胸鹪鹛相比,小鳞胸鹪鹛体型较小,头部无斑点。不同亚种间存在颜色和图案的差异,例如"赭腹"形态与"白鳞"形态在腹部颜色上的不同。

保护现状:IUCN:LC(无危)

地理分布:广泛分布于东洋界,包括尼泊尔至中南半岛,南至印度尼西亚,台湾岛以及中国大陆的云南、四川、广西、福建和陕西北部。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多小鳞胸鹪鹛的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多小鳞胸鹪鹛的信息: